LDKと就寝スペース、個室、畳コーナーを閉鎖せず、プライバシーを確保しながらも連続性を持たせ、ひとつ屋根の下で暮らす感覚を大切にした畳や障子など日本建築の要素を取り入れたシンプルモダンな平屋です。勾配梁と棟持柱で勾配天井の解放感と連続性のある空間となっています。子供スペースは成長と共に仕切り方を変えていく予定です。

『LIke This Way』

初顔合わせ

設計事務所との家づくりに何かとハードルを感じますか?

「何も決まっていないんですが?」

「しっかり勉強してから?」

「すごく高いのでは?」

「漠然としているのだけど、、、」

全然大丈夫です。

それより

相互の信頼関係が肝心です。

実績、保証、アフター、不安要素などの説明して、解消をしていきます。

それから、私の設計思想についてお話します。

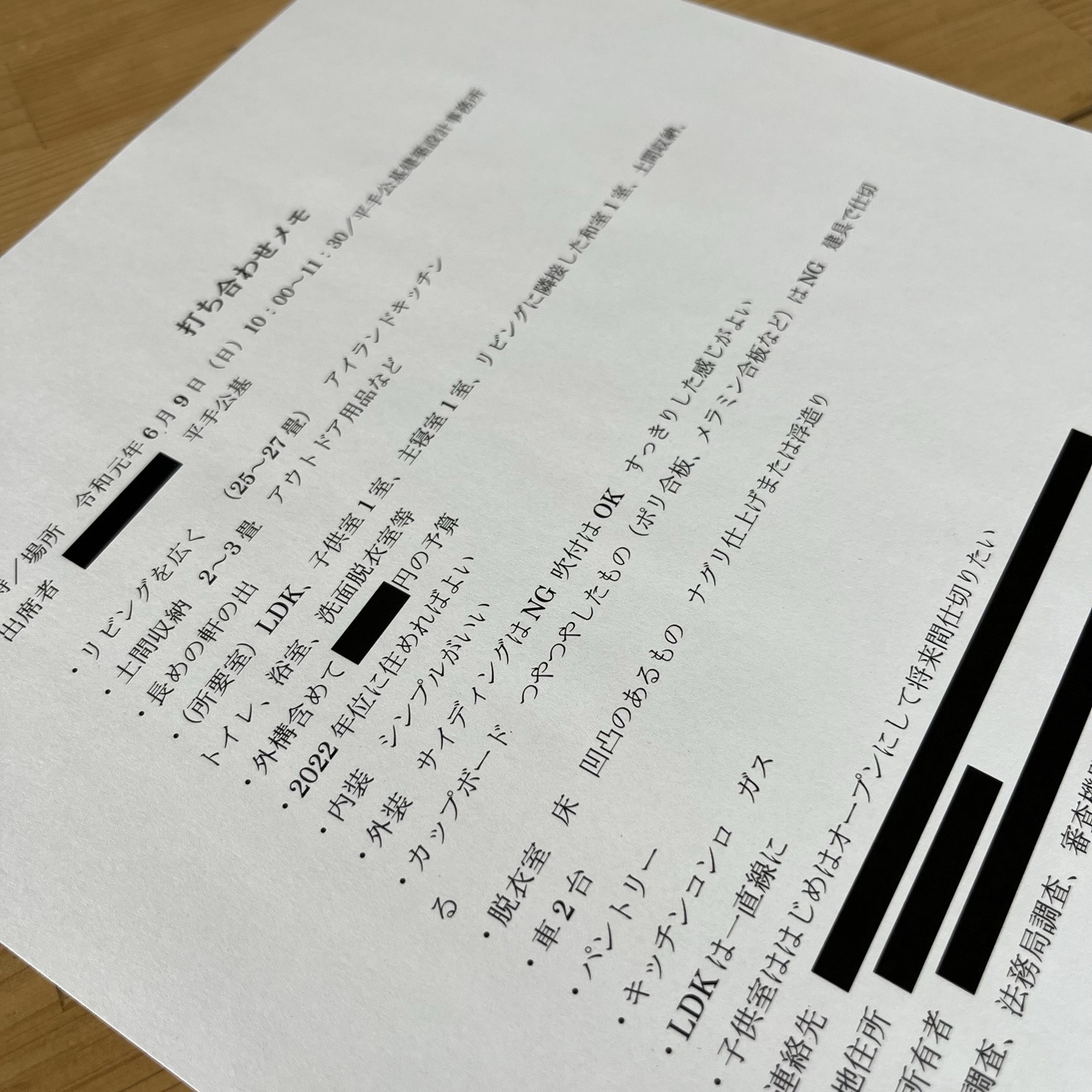

画像は最初の相談時の記録です。

個人情報は伏せましたがリアルな資料を見ていただき、上記のような心配、不安、抵抗、ハードル、障壁があるのなら取り除けたらなと思っています。

実際はこんな感じからスタートしていきます。

『Before Starting』

お互いの信頼関係を築くことができ私たちとの家づくりに前向きな意思を確認させていただいたら、、、

いきなり、慌てて『無料プラン』、、、いたしません。(笑)

まず、建物の規模、予算の全体像を掴みます。

そのためには、建築以外にかかる項目を確認します。

そのためには、各種調査を行います。

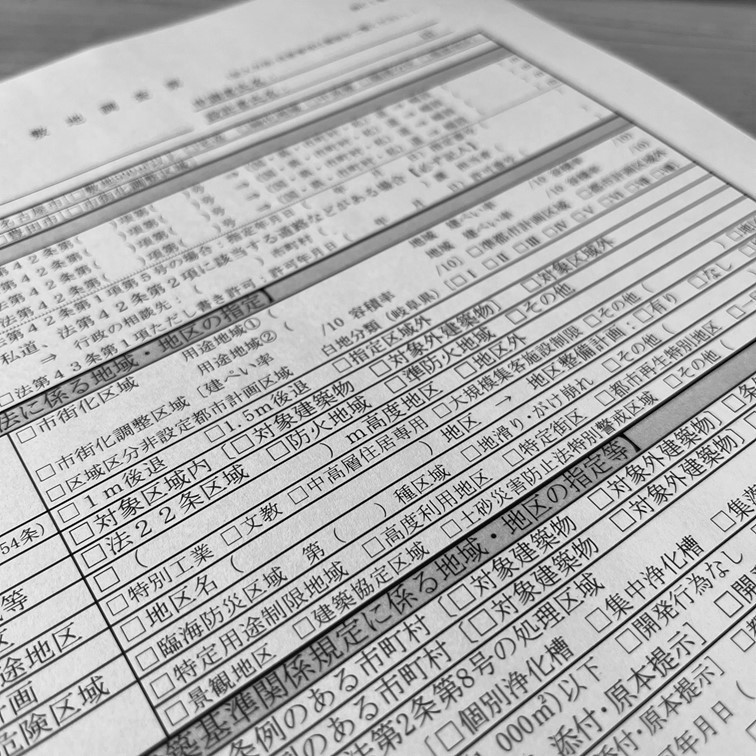

調査には、関係行政庁(役所、法務局等)、確認申請審査機関、地盤調査、現地調査(地形、境界杭、隣地建物、窓、日当たり、眺望、風向き、臭気、騒音、振動、交通量、ガス、下水、電気、水路、道路、電線、高圧線、工事を含めて支障になりそうなものがないか)があります。

プランする前に敷地に係るルール、条件を把握します。

調査内容を織り込んで建物以外にかかる項目を拾い出し予算を当ててみて、初めて全体資金の中での建物にかけられる金額が見えてきます。

ルール、条件、お金を無視して「夢」を描いても「現実」にはなりません。

後先にならないように必要なプロセスです。

『Set the Canvas』

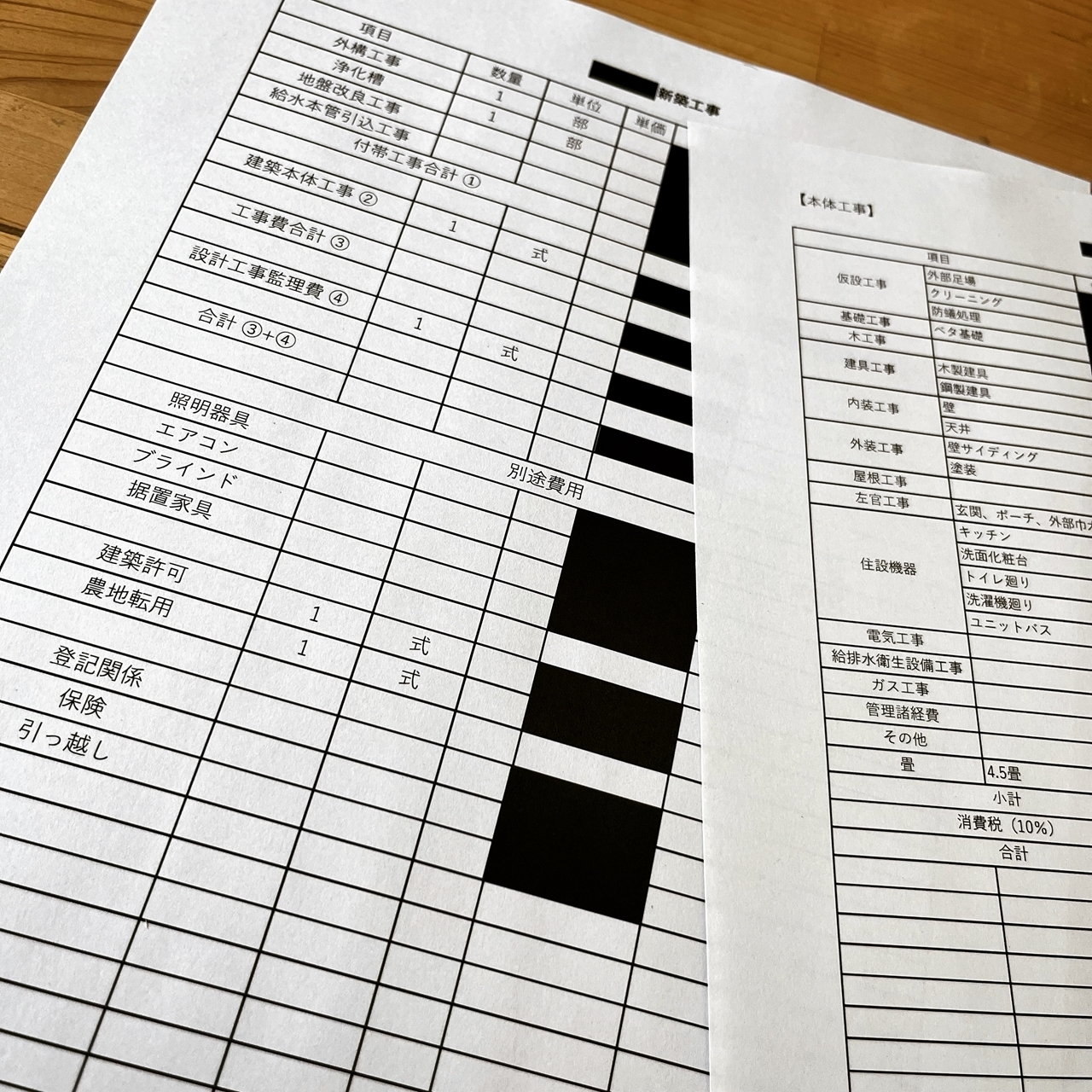

各種調査をして建築本体以外にかかる費用(別途費用)を踏まえた上ではじめて建物本体工事にかけられる費用がみえてきますが、、、

たたき台として概算予算書(別途費用と建築本体工事費用の工事別配分)を作成して全体の資金計画を把握します。

建築本体工事費と要望内容、規模等が妥当か、無理がないかを経験と物価の動向をみておおまかに調整します。

(工事資金の調達に金融機関を利用する場合はその条件などを確認)

この段階で大事なことは計画には柔軟性と余裕を持たせることです。

全体の計画に問題がないことを確認して設計・工事監理の契約となります。

地味なことのようですが、これで現実を織り込んだ白紙のキャンバスが用意できました。

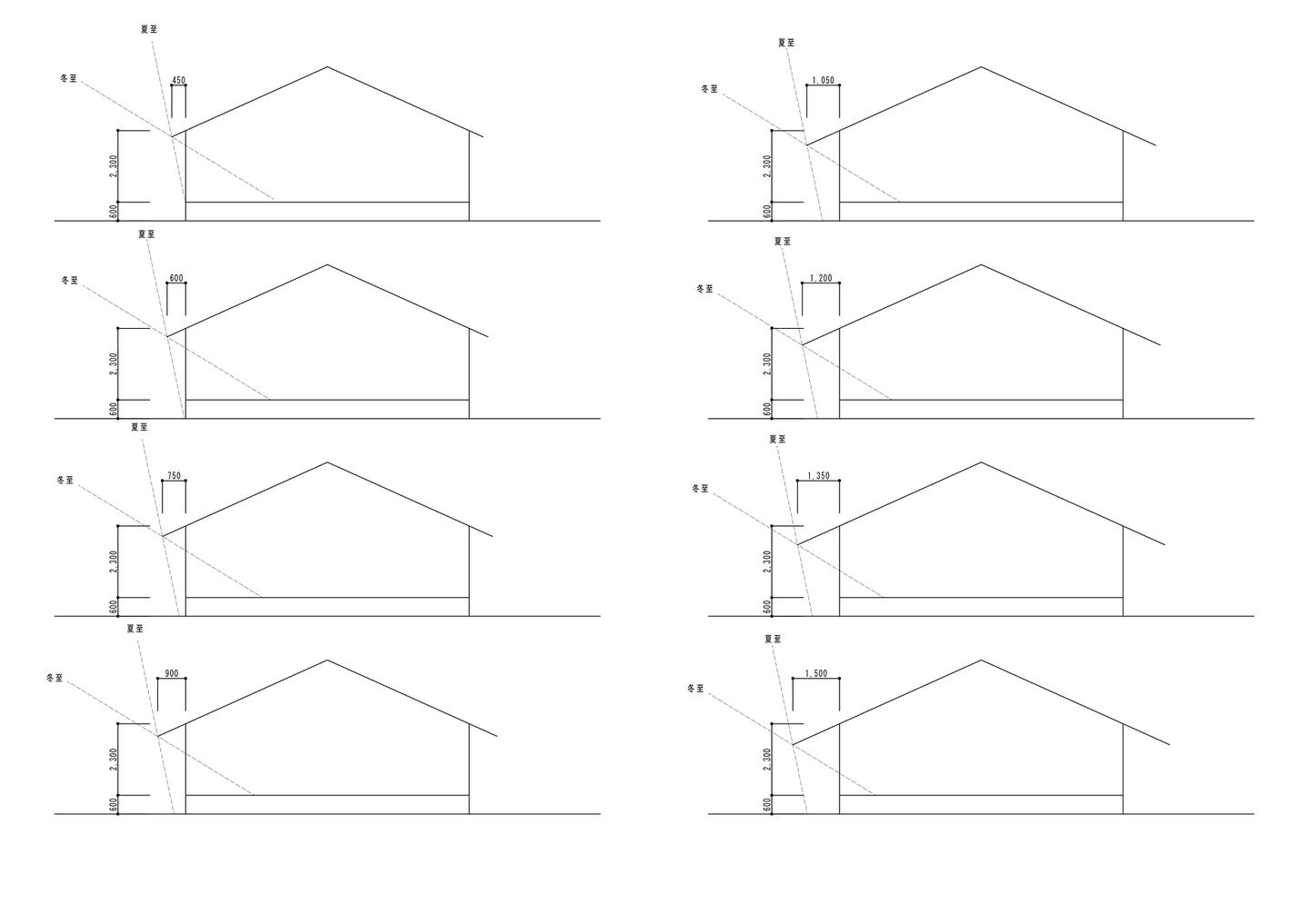

『軒の出』

始めの段階でクライアントからの要望で「軒を深くしたい」という項目がありました。

大手ハウスメーカー他社での相談では600mmが限界と言われたそうです。

「ここはしっかりと住み手の気持ちに応えたい」と思いました。

外見的に軒の深さと高さ、屋根の勾配は建物のプロポーションを決定する重大要素となります。

心理的には室内から外を眺めた時の軒先の具合は空間の落着き感、安心感に関係します。

同時に機能的には日照をどれだけ取り入れるか、否かをコントロールする要素で室内の温熱環境を左右しますので省エネの観点からも大切な要素です。多くのパターンを描いて確認していきます。2次元での検討の後、模型、3次元CGモデルで念入りに確認していきます。

さらに構造的に軒先が垂れたりしないよう部材断面寸法、ピッチなどの検討を行います。

工事費も連動しますので気拾い、見積もりもしっかり確認します。

最終的に軒の出は1200mmとしました。

『a kind of puzzles』

床断熱材を設置。(ネオマフォーム 45mm R2.3)

引っ掛け金物を付けたらはめこんでいくだけです。

でも正方形だったり、そうでなかったり、パズルチックです。

次は剛床張りです。

断熱性能ですがクライアントの希望で外皮平均熱貫流率UA値は0.46以下としています。

0.46というと北海道の基準値です。

(愛知県では省エネ基準1.54、ZEH基準0.6、HEAT20 G1基準0.56 HEAT20 G2基準0.46)

『The Day Before Tatekata』

剛床まで完了。

規定通り構造用合板 t24mmをN75@150で留めました。

雨がかからないようにフィルムで養生。

アンカーボルト周りもテーピング。

最後にブルーシートで覆います。

とても丁寧な扱いありがとうございます。

次はいよいよ建て方です。

※剛床 火打ち土台と根太を省略できます。建て方時に歩きやすいので安全です。

※t thickness 厚さのこと

※N75 鉄釘 長さ75mm

※@ 間隔のこと

※養生 傷、汚れ、水等から保護すること

『Address』

建て方。

柱から横架材(梁、桁)、屋根仕舞いまでを組み上げていきます。

建物の骨組みが出来あがり、全体のボリューム感が掴めるようになります。

棟上げともいいお祝い事の一つです。

写真は柱を建て込んでいるとことです。

全ての部材には番付けという番号がつけてあり、通りを示しています。

この現場では北から1.2.3~、西からい.ろ.は~となっていて必ず北を向いて読むようになっています。

それで大工さんは図面をみなくても迷うことなくどんどん所定の位置に建てていけるのです。

『Tatekata』

建て方。つづき。

柱をひと通り建て込みました。

次は横架材(梁、桁)です。垂木を乗せるが桁、桁と直交方向のものが梁です。

レッカーで桁を降ろしてきまして、ほぞを穴にあてがうようにガイドします。

OKなら掛矢でトントンしていきます。

この音がたまらなくいい音なのです。

『Tateokosi』

建て方。つづき。

あっという間に梁、桁が納まりました。

仮筋かいも入っています。

あわただしい現場の中、棟梁が建て起こしをチェックしています。

※建て起こし(柱に倒れがない様にまっすぐしつける)

地味ですがこういった都度都度の調整が後々の精度に響いていきますので大事な仕事なのです。

『What's the Difference Between...?』

建て方。つづき。

次は羽子板ボルトを入れていきます。

在来工法と伝統構法の違いは?

在来軸組工法では接合部の耐力を金物で負担します。

伝統構法では接合部に金物を使用せずにがっちりと木を組み栓をして耐力を負担します。

在来というと昔からあるような語感から伝統的なものかと思われるかもしれませんが戦後の工法で枠組み壁工法(ツーバイフォー)にたいして在来と呼ばれています。紛らわしいのでご注意ください。

『Peak』

建て方。つづき。

次はLDK部分の棟持柱上部に棟木を納めています。

棟持柱とは読んで字のごとく棟木を支える柱ですが、伊勢神宮の神明造りの外部庇の棟を支える柱が起源でしょうか。

玄関、水廻り、収納など勾配天井にしないところは通常の和小屋と同じで梁が入りその上に小屋束が入ります。(写真左手)

LDK部分は勾配梁を使い小屋束レスにしてすっきりとした空間にします。

建て方は上棟、棟上げともいいますので記念のワンショットです。

『On the Top』

建て方。つづき。

次は棟木に勾配梁を納めていきます。

勾配梁とは読んで字のごとく勾配の付いた梁のことです。

不安定な梁の上で掛矢を振る大工さんには尊敬ですね。

私はというと水平でも歩けません。(苦笑)

『Beams』

建て方。つづき。

次は勾配梁同士を910mm間隔(勾配なり)で小梁で繋いでいきます。

屋根面を剛床同様に面で固めていくための下地となります。

『Team Play』

建て方。つづき。勾配梁同士を910mm間隔(勾配なり)で小梁で繋いだ状態です。

屋根面を剛床同様に面で固めていくための下地となります。

すぐに合板を張り出せるように墨を出したり、合板の仮置き場を拵えたり。

指示などなくても大工さんは黙々と手分けして作業を進めていきます。

間髪を入れず次工程へ。

『つなぐ』

屋根の構造用合板を「テッポウ」と呼ばれる機械で釘打ちしています。

構造用合板は文字通り面内に掛かる力に耐える役割をします。

その耐える力を逃がさず建物を頑丈にするには、接合方法が要となります。

釘止めしてあれば何でもいいわけではなく、面内剛性をきっちり躯体に伝えるには釘の種別、太さ、長さ、ピッチ等が肝心です。

「パスンッ、パンッ、パンッ、、、パスンッ、パンッ、パンッ、、、」

ものすごいスピードで進んでいきます!

あっという間に屋根がかかり、一気に「家」らしくなります。

ここで「お昼」でひと段落。

お祝いです。

「おめでとうございます!」

『持ち出す』

次は垂木を掛けていきます。

和小屋の場合は母屋に掛けていきますが今回は母屋がありませんので構造用合板の上に乗せていきます。

ですが、妻壁から外側には受けがありません。

一体の組物で直行方向へ持ち出し支えます。(ゲーブルパネル)

仕上がりは母屋がないので屋根のケラバが薄くすっきり軽やかな印象になります。

『垂木のこと』

垂木を納めています。

断面寸法45×105を@303で配っています。

屋根材によって架かる荷重を構造計算して断面寸法と間隔を決定しています。

薄さを攻めすぎたり、不十分があると文字通り軒先が自重で垂れ下がる事故につながります。

さて、ウッドショックの影響で当初は材を米松で見ていましたが、急遽構造耐力上問題ないことを確認の上国産ヒノキに変更しました。

今回は仕上げの中に隠れてしまう野垂木(下地使い)ですが、化粧(仕上げ使いのこと)にしたくなるほど美しい木肌でした。

納まりの関係上その変更は断念しました。

継ぎ手は削ぎ継ぎとなっています。(垂木を斜めに切っています)

下側の材を女木、上側の材を男木といい、接触面を大きく取り力の効率よく力を伝達しています。

見えなくなるところですが工夫と知恵を詰め込んでいます。

『逃道』

垂木の次は野地板を納めていきます。

野地板は耐水性のある特類構造用合板12mmを釘打ちしていきます。

垂木の成の105mmは軒先から棟までの通気層となります。

棟最上部は10mm空かしてあります。

太陽光が屋根に当たり、熱せられた空気は上部へ移動し棟換気部分から逃がすようにしてあります。(断熱層兼気密層は下側の構造用合板直下に設けて天井裏に熱がこもらないようにしてあります。断熱性能は外皮平均熱貫流率UA値は北海道基準の0.46以下としています。)

住んでみての感想は「夏は涼しく、冬は暖かくて快適です。」とのことです。

『防波堤』

ルーフィング(屋根下葺材)を葺いています

下葺き材は万一、屋根仕上げ材をくぐり抜けてきた雨の防波堤になる大事な部材です。

ルーフィングはメーカーのサイトを見ると多種多様の製品が用意されています。

今回は従来の安価なアスファルトルーフィングより防水性、水密性、耐久性に優れ、一般社団法人日本防水材料協会が規格化した「ARK 04s」を取得した改質アスファルト(ゴムアス)を使用しています。

雨漏りによる屋根の葺き替えは高額となりますから、惜しみなくしっかりしたものを使用しています。

『感無量』

ルーフィングを葺いて屋根の雨仕舞ができました。

建方(建前)と呼ばれる工程はここまでです。

棟梁とお施主様で主要な柱に酒、塩、米をお供えして、工事の安全と家の繁栄をお祈りします。

建て方の時は大工仲間が協力して工事をしますが、次の日からは木工事担当大工は棟梁一人で最後まで各種専門業者と工事を進めていきます。(大工兼現場監督)

集まってくれた大工さん、レッカーオペさん、お施主様(個人情報保護のため画像処理させていただきました)と記念撮影のワンショット。

設計者としても建て方は、白紙から始まった紆余曲折、創意工夫の積み重ねが目前になる特別に感慨深い日で心底、感動、感激、感謝の思いで満たされます。

おめでとうございます!

『Who Built?』

建て方翌日の内部からの様子。

1日で建物然としますね。

※建築物とは、建築基準法の定義では「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」とされています。

定義上は立派に建築物のようです。

昨日の大勢の大工さんに集まっていただいた建て方から一変して、今日から完成まで棟梁一人での作業です。

会社側の都合でころころ大工さんが入れ替わる家より(最近は増加傾向のようです)、私共は1軒、1軒担当の大工さんが責任をもって工事してくれるほうがいい家になると考えています。

屋根裏の棟札には、お施主様、棟梁、設計者の名を記して納めます。家の繁栄、工事安全祈願と作り手の責任の思いを込めています。

さて、これから間柱、筋交いを入れていきます。

『Opinion of the Specialists』

建て方翌日の屋根板金工事の測量の様子。

図面で表現しきれない詳細箇所ついて屋根工事の打ち合わせをします。

軒先廻り、ケラバ廻り、棟廻り、、、

こちらの意図を伝え、実現のために専門の職人さんが培ってきたノウハウ、アイデアを惜しみなくフィードバックしていただきます。

同じ納まりを他の職人さんに依頼しても技量がなくてできないこともあります。

餅は餅屋であることは当然で、更にこの工事のためのオリジナルの納まり仕様となります。

『外は強く、内は広々と、』

筋交、間柱、まぐさ(窓上側の下地材)、窓台が入りました。

この建物では全ての耐力壁を外周に配置しています。

(耐震性能は許容応力度計算法により等級3相当以上です。)

内部に耐力壁がないので広々とした解放感のある空間を実現しています。

将来的に子供の成長に合わせて想定している間仕切壁も構造と切り離して自由に配置できるよう配慮しています。

専門の構造解析の裏付けある思い切った構造で、住み手にワンランク上の快適な住み心地と安心感を提供しています。

『Never!』

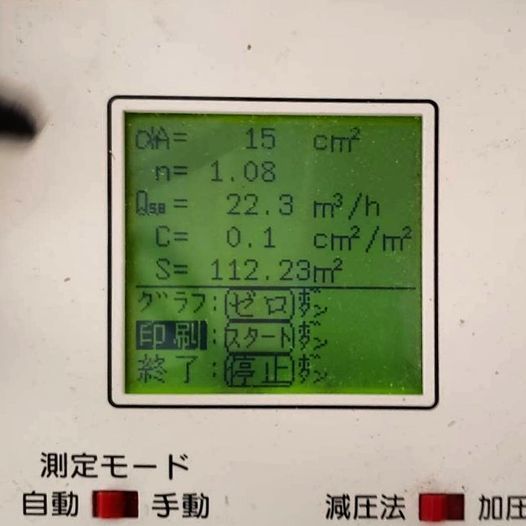

現場気密測定の写真です。

気密性能はC値1.0以下を狙っていましたが測定値は検査員も驚きの0.1。

丁寧な断熱材の吹付と膨大な隙間という隙間にシーリング&テーピングを懇切丁寧に施工してもらった結果です。

見え隠れ(完成すれば見えなくなる箇所)の気が遠くなるようなとても地味な作業ですが「絶対漏らさない」という明確で強い意志を保持しての作業が必須です。

※C値 気密性を示します。(家全体の隙間の合計(㎠)/延床面積(㎡))

C値の目安

一般的な家 10.0

省エネ基準(全国) 5.0 平成11年(1999)基準

省エネ基準(寒冷地)2.0 平成11年(1999)基準

※平成25年に出された現行基準ではC値の基準はしれっと削除されています。

(参考「C値 削除 理由」で検索)

『Umm...』

外壁の色を検討中。

※外壁の色 色の印象は実物大>A4サイズ見本>見本帳とアバウトですが面積に比例して濃く感じられます。

必ず屋外で垂直にして確認します。

見る角度、太陽高度、雲のかかり方、背景によって印象は変化しますので要注意です。

写真はアイカのジョリパット、ニュートラルグレーをいくつか並べています。ニュートラルというので無彩色かなと思っていましたが、実際サンプルを見ると赤、青、黄などの色味がありました。

最終的には彩度0のグレーの特注色で決定しました。

『Anchor』

塗装工事担当は江口塗装の江口さん。

仕上げとなる塗装工事はリレーで言えばアンカー走者です。

塗装工事は完成すればゴールである仕上げばかりが注目されますが、実は仕上がりの如何は作業の大半を占める下地作りで決まります。

前工程からの思いの詰まったバトンを受け取り、確実にこちらの期待以上のクオリティでゴールを決めてくれます。

「わぁ!!!」

仕上がった壁が現れるとそれまでは工事現場然としていた空間が、一気に「マイホーム」として実感される瞬間となります。

プロとしていつも妥協のない仕事ぶりでお客様からのお褒めの言葉をいただいています。

『Before Entering 』

お庭は造園の専門家GROUNDの島崎さんに設計から施工までお願いしました。

エントランスまでのアプローチ。

単なる通路ではなく、、

砂岩石の大版を左右に揺らしかつ高低差をつけて配置する事で玄関まで歩み寄る際に刻々と視線を変化させていきます。

遊び心でお庭の景色を様々な角度からより豊かに楽しめるよう緻密に配慮されているおもてなしの心の表現で、まるでちょっとした旅路のようです。

『Extend the Line』

ウッドデッキ。

外部より北東方向を見る。

室内と床の高さを揃えています。

出入りの際のストレスフリーという機能面に加えて視覚的な連続性により広々感じるという心理面の効果もあります。

軒先、庭先、室内と連続した空間は工夫次第、気分次第で様々に重宝しそうです。

在ると無しでは大違いです。

『Squeeze and Extend』

玄関 土間方向を見る。

左の壁の向こう側はサブ玄関になっています。

天井高はあえて抑えてこじんまり感を持たせ、壁の上部を抜く事で広がり感を持たせています。

絞ったり、伸ばしたりしてメリハリを効かせています。

サブ玄関は収納たっぷりなのでメイン玄関はスッキリとします。

『Storage』

メインエントランスに平行して奥側には両面に収納棚を設えたサブ動線を設けています。

半分を土間、もう半分には床を張っています。

土間の部分には土や雨の付いたものを置くのに便利です。(ベビーカー、傘、園芸道具など)

向かって左側は奥行300mm、右側は400mmとしています。高さは可動式で自由に調節できますので暮らしの変化に対応できます。写真には写っていませんがハンガーパイプも設置しています。

靴、コート、バッグ、スーツケース、本、日用品のストック、掃除道具などたっぷり収納できます。ルーターなどを置く位置も想定して電気工事をしています。

お客様動線と裏方動線を分けてすっきりと暮らせます。

『Tatami』

小上がり。

LDKに隣接した座敷を400mm上げています。

畳部分に腰を下ろして使うほかにも床に足をついて框にちょこんと腰を掛けても調子いいです。

床にソファを置いて腰を降ろした時に目線が合うようにしてあります。

※框 床段差端部の見切材。